(任欢老师正在为趣味心理班学员授课)

学期伊始,接到了阳光助学中心的课程安排,思考又思考,到底给这些喜欢心理学的学生们讲点什么呢,最后还是从自己偏爱的社会心理学入手列了这样的四个课程提纲:1、你的个性/理解人类人格;2、你和别人:社会心理学、社会和文化;3、你的情绪与他人的愤怒;4、你和你的人际关系。其实现在想想觉得题目还是有需要调整的地方,从更贴近学生角度来说,第二人称的用法就远远没有“我”这样的称谓更有代入感。

截止到今天课程已经结束一周有余,写下这些文字,想再跟喜欢心理学的小可爱们聊聊“我”这个熟悉又陌生的字眼。不管是否了解心理学,很多人提到心理学大多都是从佛洛依德开始的,对“自我”这个称呼也是如雷贯耳,科学家将能够认出镜子中的自己作为个体拥有自我意识的开端,我们人类的幼崽在1.5岁的时候就能够通过这样的“镜子测试”。随着时间的增长,很多十八九岁的年轻人,却常常“找不到自己”,比如模糊的未来规划,不想被别人左右,但也不知道自己究竟想要什么。

成年初期(18-25岁)是一段难以描述的阶段,已经是青春期的尾巴,却还够不着成年沉稳的心理状态,我们的迷茫和困惑来自自我认同这一任务的未完成,自我认同的形成是我们作出重要人生选择的基石。

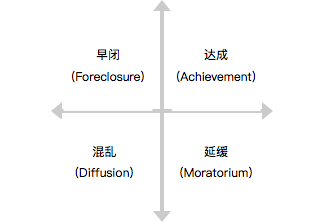

自我认同的最终结果有四种不同状态:过早自认、认同迷失、认同延缓、认同达成。我把这四种状态理解为:1、过早自认——错把他人当自己;2、认同迷失——随遇而安走着看;3、认同延缓——挣扎煎熬难自洽;4、认同达成——危机之后知我心。

在课堂上见过面对20个“我是谁”绞尽脑汁的同学,在“找自己”的这条路上,如果说有什么法宝,我想可能就是日常对自己心理变化的关注,从体察观念中找寻真实的自己,冲破迷茫与自己相遇。

三毛说:

如果有来生,要做一棵树,站成永恒

没有悲伤的姿势

一半在土里安详

一半在风里飞扬

一半散落阴凉

一半沐浴阳光

非常沉默,非常骄傲

从不依靠,从不寻找

在撒哈拉,三毛找到了她想要的答案

在科大校园

金黄色的梧桐叶落时

愿你找到那个意气风发的自己

不惧过往,不畏将来

自信,笃定,前行!